Nos encontrábamos rodeados de un terreno árido donde predominaban los arbustos secos y pinchudos, también había otros arbustos que junto a la proliferación de acacias repartidas sobre el terreno daban color al paisaje metido entre montañas. Con la preocupación que nos supuso quedarnos tirados por la avería del camión, no nos habíamos dado cuenta de que a escasos cincuenta metros de nosotros había una choza pequeña y circular. Atraídos por la curiosidad, nos acercamos.

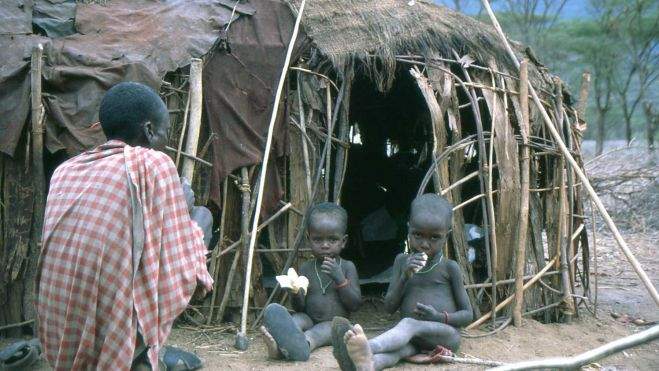

Creíamos que estábamos solos allí, por lo que nos llevamos una sorpresa ante aquel hallazgo de vida. La choza era una paupérrima construcción hecha de palos clavados en el suelo a la altura de un metro, con un techo abovedado también hecho de palos cubierto de pieles y restos de telas, parecía más un refugio para animales que para seres humanos. Allí había un hombre y tres niños de corta edad, uno de ellos cuidando un rebaño de cabras cerca de la choza.

Era fácil imaginar qué clase de vida podía tener esa familia allí, lo que era difícil de entender es por qué habían escogido ese lugar, aislados y viviendo en solitario alejados de una aldea. Al llegar junto a ellos nos miraban en silencio, seguramente tan sorprendidos de vernos como lo estábamos nosotros de verlos a ellos, incluso las cabras que iban rebuscando comida entre los arbustos de ramas secas alzaron la cabeza para mirarnos fijamente. Sara, que hablaba suajili, fue la encargada de transmitir nuestros saludos, intentando después mantener una conversación con el hombre, el cual, para sorpresa de todos, era ciego. Los niños eran sus hijos, su mujer no se encontraba allí porque había ido a por agua, a una distancia de dos horas caminando. Los más pequeños podían tener tres y cuatro años, y el mayor encargado de las cabras, unos seis. Me impresionaba el contraste entre la fragilidad de sus cuerpos y sus vidas con el agresivo y duro entorno en el que les había tocado vivir.

Nos arremolinamos a su alrededor, ofreciéndoles unos plátanos de nuestras provisiones, contentos de poder dar a esas criaturas algo de comida, ya que allí no parecía que tuvieran mucho para escoger, quienes sin esconder su timidez aceptaron dando cuenta de ellos de inmediato. Yo sentía una gran curiosidad por saber cosas de ellos, de su vida, de forma que me serví de Sara para que hiciera de traductora a mis preguntas, que el hombre ciego, con escasa expresividad, fue respondiendo. Ellos eran de la tribu samburu, el único valor que tenían era su rebaño de cabras, dependían de ellas para vivir, ellas les daban leche y les servían de moneda de cambio para comprar otras cosas que pudieran necesitar, aunque sus necesidades eran muy básicas, no usaban ropas ni calzado, su dieta era escasa y pobre, no usaban transporte, no tenían acceso a una tienda para abastecerse de las carencias en las que se veían obligados a vivir. Matar una cabra para comer era sólo en caso de verdadera emergencia, valían más para intercambiar por otra cosa o para un día darlas como dote cuando sus hijos quisieran encontrar esposa. Por lo tanto vivían donde podían encontrar comida para sus cabras.

Por otra parte, aquel hombre con su ceguera no sólo dependía de la cabras para vivir, sino también de su esposa y de sus hijos. Me costaba entender por qué habían escogido ese insólito lugar para residir, aislados de cualquier aldea, solos, sin agua en un sitio cercano, empeorando aún más las condiciones de vida. Llegada la hora, nuestro cocinero fue preparando la comida, la cual compartimos después con el hombre y sus tres hijos. Al poco de empezar llegó la madre cargada con un bidón amarillo de plástico y veinte litros de agua, un peso considerable durante un trayecto de dos horas caminando. También se sumó a comer con nosotros.

Nos preguntábamos si allí habría animales salvajes, hasta ese momento no habíamos visto ninguno de los grandes. Fue el cocinero quien nos informó que si, había leones, elefantes, avestruces, impalas, “gallinas pintadas” (del tamaño de un pavo) y otros, pero no estaban en un lugar concreto como en las reservas nacionales de animales, ellos también se movían buscando su comida, por lo que nos aconsejó que si queríamos salir a hacer un recorrido, no nos alejáramos más de la vista del camión. Siguiendo sus instrucciones, un pequeño grupo salimos a dar una vuelta, ya que no había otra cosa que hacer, explorar el entorno cercano era lo más sugerente como actividad para pasar el tiempo.

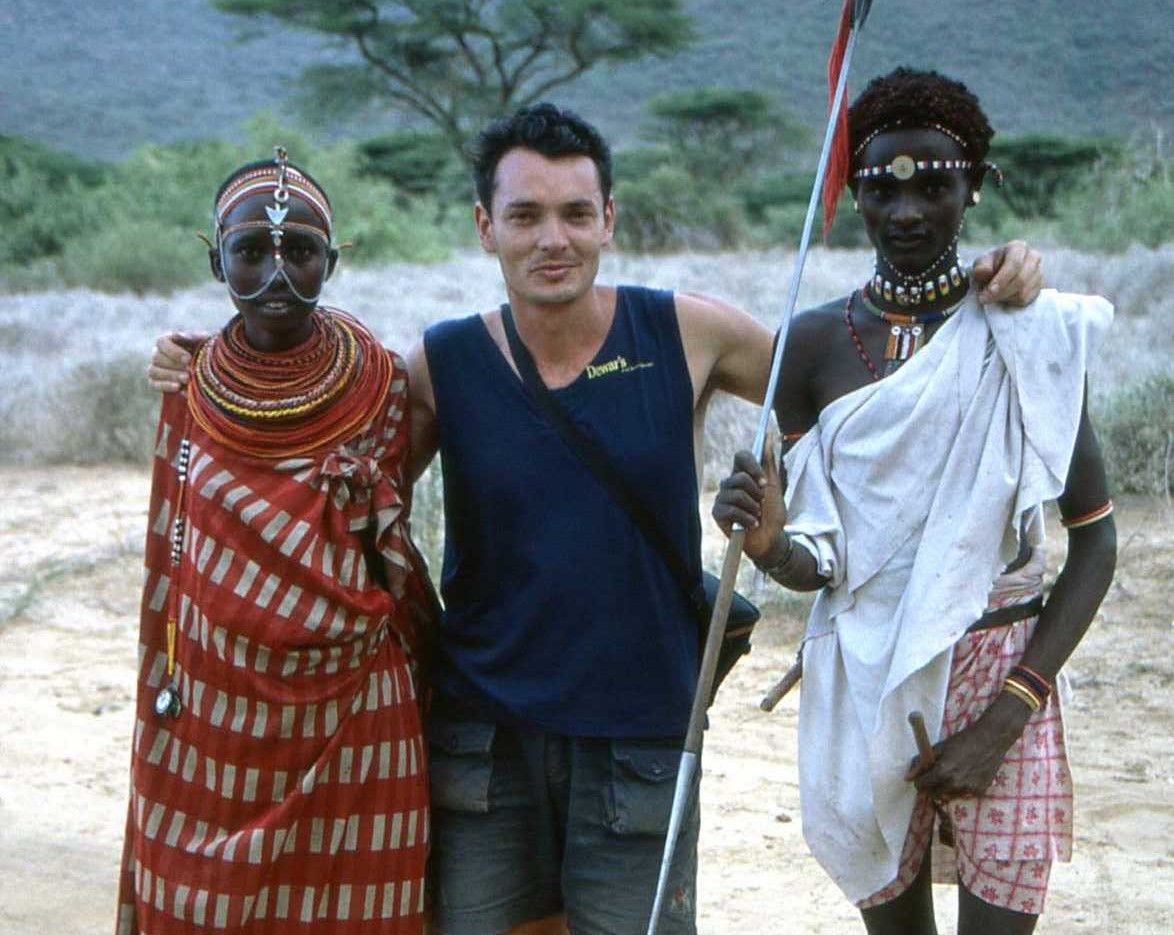

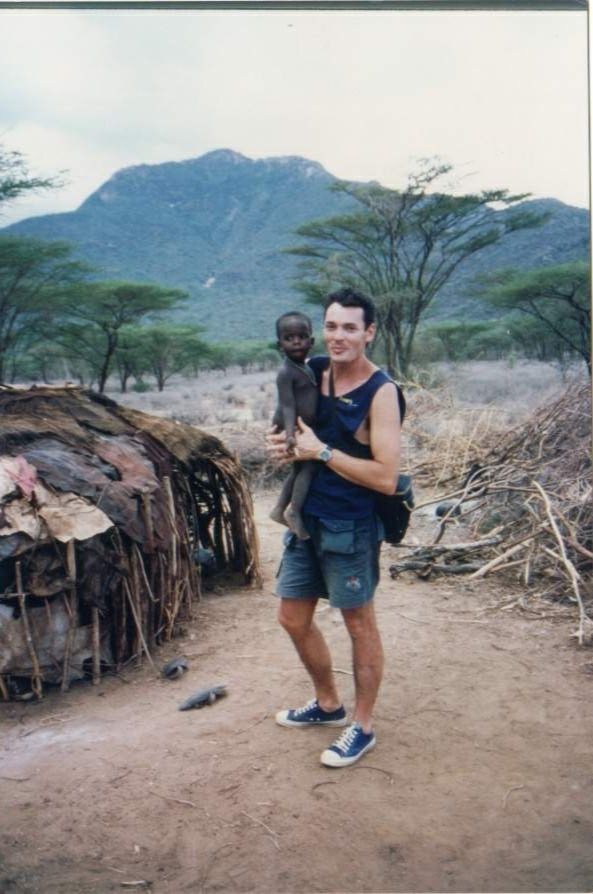

El paisaje no era nada desdeñable, algo seco, ya que aún no había llegado la temporada de lluvias, pero había suficiente vegetación para tener una hermosa panorámica, a la que se sumaban las montañas que nos circundaban. Después de un rato nos encontramos con dos jóvenes samburu, un chico y una chica, como salidos de la nada, quizá ellos nos habían visto desde algún lugar y su curiosidad los atrajo hasta nosotros. Después de hablar un poco con ellos a través de Sara, nos acompañaron hasta el camión, donde les dimos alguna cosa para comer, quedándose allí con nosotros.

Estos chicos si parecían auténticos samburus, lo mostraban en su forma de vestir y por sus tradicionales abalorios y collares de cuentas con los que todos solían adornarse. A diferencia de los masai, me parecían más amistosos, quizá porque no estaban acostumbrados a los extranjeros y sentían sobre nosotros la misma curiosidad que nosotros sentíamos por ellos. Por otra parte, no pedían dinero por las fotos como lo hacían los masai, ni ninguna otra cosa. Mientras el resto del grupo se apartó para tumbarse en algún lugar, Sara y yo permanecimos con los chicos, yo sentía una enorme curiosidad por saber cosas de su vida y en ese momento tenía una oportunidad única, sobre todo teniendo a Sara conmigo, que nos servía de traductora.

El chico, quien creo tenía quince años, portaba una lanza en una mano, un palo con el redondeado bulbo de la raíz en la parte inferior, y un cuchillo sujeto a la cintura, tres elementos que lo diferenciaban del resto de los samburus y lo identificaba como un guerrero. Eso me lo explicó Sara, y para corroborarlo le preguntó al chico, afirmando que sí: en su aldea, que estaba en algún lugar no lejano de allí, él era un guerrero. Llegar a esa posición no era fácil, muy pocos lo conseguían. Sara me contó que los masai, para llegar a ser guerreros, según la tradición tenían que enfrentarse a una prueba una vez que abandonaban su adolescencia y entraban a formar parte de la vida adulta, que solía ser entre los catorce y quince años.

La prueba no era una cosa cualquiera, debían enfrentarse a un león y abatirlo. Quien lo conseguía se convertía en guerrero de la aldea, el mayor estatus al que podía aspirar un masai, encargado de proteger a su gente, gozando de todos los privilegios, como estar exento de realizar trabajos, de pastorear las vacas o cualquier otra tarea. Por otra parte podía escoger a la esposa que él quisiera del poblado. Le pregunté al chico si era un guerrero en su tribu, a lo que respondió afirmativamente, y después la pregunta inevitable: entonces, ¿has matado un león?, lo interpelé. Con la misma humildad, también respondió afirmativamente. Aquello me impresionó, un chico tan joven que se había enfrentado a un león y lo había matado, había que ser un masai o un samburu para tener ese valor.

Lógicamente, tenía mucha curiosidad por saber cómo lo había hecho. Sara me explicó que la forma de hacerlo entre ambas tribus era diferente, los masai lo hacían en grupo, salían del poblado todos los chicos que estaban entre los catorce y quince años, cuando encontraban un león se acercaban a él y lo rodeaban, una vez que el león estaba rodeado iban estrechando el cerco, hasta que el león trataba de salir del círculo en el que lo habían encerrado. Era como una ruleta, nadie sabía por dónde iba a buscar la salida. Lo normal era que el león al verse acorralado tratara de escapar saltando por encima de los chicos, de manera que quien estuviera por el lado donde el león pretendía escapar, era el encargado de abatirlo clavándole su lanza. Si conseguía insertársela y matarlo, se ganaba la gloria de convertirse en guerrero.

En cambio para los samburu era diferente. Los chicos salían al monte por separado, teniendo que encontrar y abatir al león de forma individual, es decir, tenían que enfrentarse en solitario al león, lo cual era mucho más arriesgado. Quise saber más detalles y le pedí a Sara que le preguntara al chico cómo lo hacían ellos, los samburu, y después cómo lo había hecho él. Me fascinaba poder tener frente a mi a uno de estos valerosos muchachos que se jugaban la vida por cumplir con una importante tradición de su pueblo.

Ellos debían salir solos, armados con su lanza y su cuchillo, tomando unas pocas provisiones para vivir en el monte durante los días de caza. Podían pasar tres cosas: una, que al cabo de unos días no encontraran al león, por lo que volvían a su aldea sin poder conseguir su propósito, pero vivos. Otra que encontraran al león, se enfrentaran a él y fuese el león quien matara al chico. Y la tercera que el chico encontrara al león y lo matara, con lo que desde entonces recibiría todos los honores de guerrero al volver a su poblado, pasando a ser uno de ellos el resto de su vida. Le pregunté que, si él había matado al león, ¿cómo le habían creído cuando regresó al poblado?. Muy fácil, dijo, sólo tuve que cortarle un trozo de la melena y llevarla conmigo como prueba.

No sé si hoy día siguen manteniendo esa tradición, los ancianos eran los guardianes de su cultura y ninguno estaba dispuesto a renunciar a su histórica tradición, ya entonces el gobierno intentaba erradicar esa costumbre de los masai y los samburu creando leyes de protección a los animales, porque con esa tradición se diezmaba la población de leones, y el turismo con los safaris para verlos era una de la principales fuentes de ingresos para el gobierno.

Pasamos con ellos y con la familia el resto de la tarde, al anochecer el cocinero preparó la cena, con pollo como plato principal junto a otros acompañantes como el arroz. Nos sentamos todos juntos formando un círculo en el suelo, el hombre ciego y su mujer, sus tres pequeños hijos y los dos jóvenes samburu, el chico y la chica, para compartir la cena. La cena de aquella noche al aire libre bajo un cielo de estrellas rodeados de la naturaleza salvaje en aquel lugar recóndito, y sobre todo en una compañía tan especial, más que mi estómago, fue mi espíritu quien se vio más complacido. Lo que al principio cuando tuvimos la avería del camión parecía un inoportuno contratiempo que podía arruinar nuestra expedición al lago Turkana, acabó convirtiéndose en el mejor día del viaje.

A última hora de la mañana siguiente apareció ante nosotros un nuevo camión que venía a sustituir al averiado. La verdad que en la agencia actuaron muy rápido, sólo habían tardado un día en solucionar el problema.

Esa noche acampamos en un lugar que era un vergel comparado con el resto del itinerario, había agua y eso había producido un pequeño ecosistema donde existía una frondosa vegetación, algo que ya no veríamos más en los siguientes días de viaje.

Cuando por fin llegamos a la primera aldea del lago Turkana, descubrimos un lugar inhóspito de adversas condiciones climatológicas, con el sol como principal protagonista, con un terreno muy árido y una falta absoluta de vegetación, donde el sol quemaba y el viento, más que aliviar del calor, se convertía en una molesto fastidio cuando soplaba fuerte arrancando el polvo y la tierra del suelo.

Los turkana parecían tan hostiles como el territorio donde viven, era difícil comunicarse con ellos, principalmente porque nos ignoraban, a diferencia de los samburu, no demostraban tener el menor interés por nosotros ni parecíamos ser de su agrado. El recuerdo que guardo de aquel día fue que intentando hablar con uno de los hombres que había refugiados a la sombra, por gestos me pidió que le diera mi bandana, un clásico pañuelo de viaje rojo para llevar en el cuello o la cabeza. No había nada de amabilidad en sus palabras, más que una petición parecía una orden. No se por qué a todas las etnias que conocí en Kenia les atraían los colores rojos para vestir o como complementos. Observé que tenía en las manos un bonito bastón tallado, le pregunté si lo había hecho él y dijo que sí, entonces le propuse un cambio: mi pañuelo por su bastón. En principio se negó, pero acabó aceptando. Ese bastón me acompañó cada día durante el resto del viaje en África, casi seis meses, el cual sigo conservando.

Después de estar con los turkana fuimos a visitar a la tribu de El Molo, decían la más pequeña de África, reducida a una pequeña aldea. Vivían junto al lago, de donde sacaban su sustento, su única dieta el pescado que obtenían del lago, secándolo después al sol. Sus chozas también eran sencillas pero bellas, de un material vegetal parecido a la rafia, esféricas como una bola, rodeadas de un paisaje pedregoso y árido.

El regreso lo hicimos por otra vía, descendiendo hasta el Parque Nacional de vida salvaje Namunyack, por entonces poco visitado, donde ahora si pudimos ver más vida animal, para acabar en el Monte Kenia, la montaña más alta del país y la segunda de África después del Kilimanjaro.

El viaje al lago Turkana fue mi primera gran experiencia en el África negra, y dicen que de la primera vez de algo uno siempre guarda un recuerdo especial.

Kenia, octubre de 1991